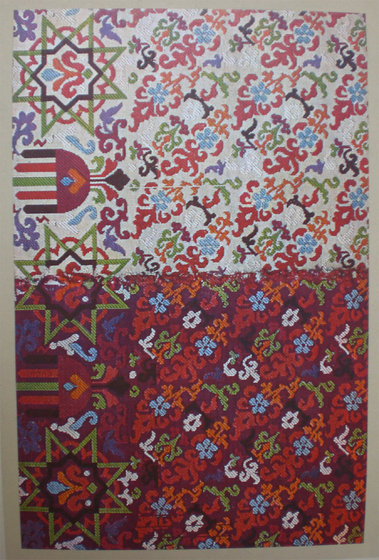

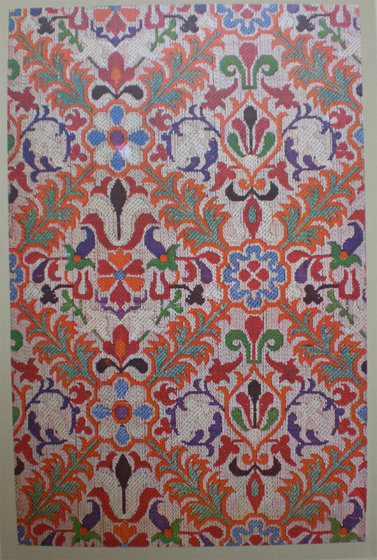

SOIERIES MAROCAINES:LES CEINTURES DE FÈS

Vogel, Lucien

| Numéro d'objet: |

5142 |

| Date: |

1922 |

| Genre: |

Livre à planches |

| Lieu: |

Paris |

| Sujet: |

Costumes / Bijoux |

Recherche dans "Notes":

VOGEL (Lucien)

Soieries marocaines. Les ceintures de Fès. Paris, Albert Lévy, 1922; in-4 (37x27), en feuilles sous chemise demi-toile mauve à lacets. 4 p. d'introduction et cinquante planches en couleurs contrecollées sur papier fort.

L'art décoratif mauresque qui s'est conservé au Maroc est mieux connu depuis quelques années grâce aux travaux de nombreux voyageurs qui l'y ont étudié et en ont rapporté des documents intéressants, grâce surtout aux recherches et classements entrepris par la Direction des Beaux-Arts du Protectorat et aux expositions qu'elle a organisées au Musée des Arts décoratifs de Paris.

Il est maintenant possible de se faire une idée exacte de la valeur spéciale de l'art marocain et il semble que l'on en ait exagéré l'importance. En effet, si on réserve l'art berbère, dans son entier passionnément intéressant, et de l'art musulman, les applications du décor à l'art de la construction : plâtres sculptés, « zélij », sculptures sur bois des Médersas mérinides, l'étude des motifs décoratifs marocains apporte peu de nouveau aux connaissances acquises depuis longtemps sur l'art arabe.

Spécialement la technique et le décor des tissus y sont assez primitifs. Les tapis ne sont composés que d'un assemblage plus ou moins heureux de motifs toujours les mêmes, sans lien entre eux ; les étoffes ne comportent guère que des rayures.

Il n'a pas dû en être toujours ainsi. Mais d'un art plus somptueux il ne subsiste que de rares échantillons qui même s'ils révèlent des techniques bien supérieures à celles employées de nos jours, ne peuvent pas cependant infirmer notre jugement sur la valeur particulière du décor.

Deux seules exceptions doivent être faites : l'une pour les anciennes poteries de Fès, l'autre qui fait l'objet de cet ouvrage.

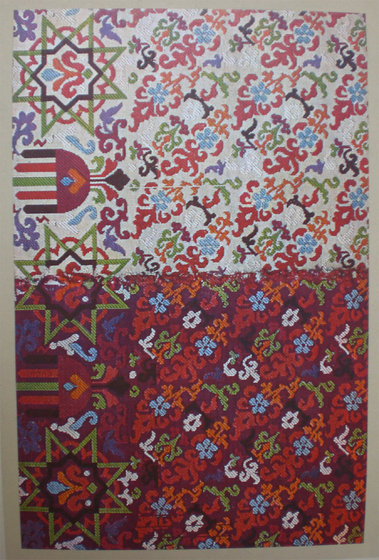

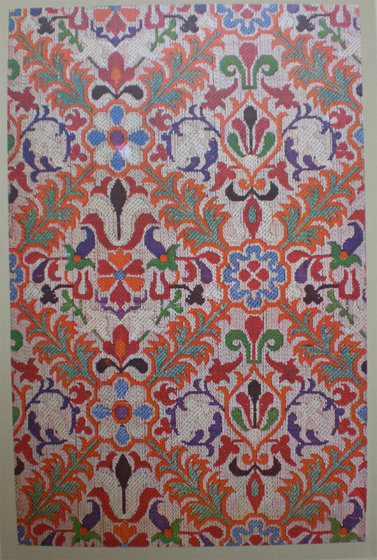

En effet, on est surpris, comme tous les amateurs d'art indigène l'ont été, de la variété et de la richesse du décor ainsi que de la parfaite technique du tissage des ceintures de Fès qui sont exécutées sur des métiers de basse lice.

Dans son rapport sur les Industries d'art Indigènes (juin 1914) M. Gallotti, ancien conservateur du Musée de Rabat, à qui l'on doit indiscutablement les premières découvertes de l'intérêt de ces arts et le projet de les conserver et rénover, dit :

« Les métiers employés par les « maallemin » – maîtres artisans, maallem au singulier – de Fès sont semblables à ceux que l'on avait en France avant l'invention de Jacquard. C'est le métier à main dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

« Très simple pour les tissus unis, il se complique beaucoup pour les tissus chargés de dessin comme les ceintures.

« Les lames sont très nombreuses. (On appelle lame, l'ensemble des lacs ou lisses disposés sur un même plan entre deux bâtons dits « vergets » et destinés à élever tous ensemble un certain nombre de fils de la chaîne au passage de la navette. Cette élévation des fils de la chaîne s'appelle une « foule »). Chacune est suspendue par un fil qui s'élève, fait un angle en passant par une petite poulie et va s'attacher à un mur ou à une poutre. Entre la poulie et le mur, un deuxième fil s'attache au premier et descend verticalement se fixer à terre. Le poids de la lame tient les fils tendus ; quand on tire sur le fil vertical on soulève la lame. Toutes les poulies où passent les premiers fils sont réunies dans un cadre suspendu au plafond. L'ensemble des deuxièmes fils forme une sorte de rideau vertical. C'est devant cette espèce de rideau que se placent les tireurs de lacs. Ils sont généralement deux. Ils doivent à chaque fois que le « maallem » va faire passer sa navette, tirer sur un certain groupe de fils pour soulever un certain groupe de lames et exécuter ainsi la « foule » convenable. Tout cela afin que le fil de trame que la navette va déposer apparaisse au-dessus de la chaîne ou disparaisse par-dessous juste comme il le faut pour que mille dessins entrelacés se forment avec la ceinture. »

Portées par les femmes par-dessus leur caftan, les jours de fête, ces ceintures sont en soie, à dessins compliqués et répétés. Elles ont deux à trois mètres de long. Les plus anciennes sont assez étroites et assez souples. La mode voulut, petit à petit, qu'elles fussent plus larges et plus raides, au point qu'elles finissent par avoir 0,40 m de large et par former autour de la taille des femmes une épaisse et lourde cuirasse. Pour parvenir à cet effet, le tisserand colle fortement l'envers du tissu à un tel point que souvent il n'est pas possible d'y enfoncer une épingle.

En même temps que les dimensions et l'épaisseur, le décor s'est modifié. Primitivement, il est sobre de couleur : un ou deux tons au plus avec des petits dessins d'or, bandes décorées, lignes de chevrons, pastille faisant penser à un tissu de style byzantin. Puis le dessin se complique, le nombre des couleurs augmente, ou bien les ors deviennent de plus en plus importants et ne laissent presque plus apparaître le fond. Un procédé de teinture de la chaîne assez curieux et, croyons-nous, inusité ailleurs est employé en même temps : pour varier l'aspect du décor sans employer plusieurs dessins, le tisserand trempe ses fils de chaîne dans un bain de couleur différente pour chaque moitié, les deux couleurs se rejoignant au milieu en se fondant l'une dans l'autre. Ce procédé permet donc deux variantes du même dessin, mais, non content de ce résultat l'artisan, utilisant une chaîne de couleur différente pour chaque moitié longitudinale, est arrivé à créer quatre décors, c'est-à-dire deux combinaisons de couleurs de deux dessins.

Les femmes en pliant comme elles le firent alors (sauf dans la famille chérifienne) leur ceinture en deux dans le sens de la longueur, purent ainsi se servir d'une même ceinture pour deux caftans différents en la retournant.

Il est difficile de se prononcer sur l'origine de cette industrie, dont on ne trouve nul autre exemple dans le reste du Maroc. La perfection de sa technique comparée à la pauvreté des autres tissus, pourrait faire croire qu'elle fut importée d'un seul coup par d'habiles artisans d'un autre pays, appelés au Maroc par un ancien sultan.

Mais si l'on se réfère aux recherches des spécialistes d'art indigène marocain, on renonce à adopter cette explication. Mme Réveillaud, qui a été longtemps inspectrice des arts indigènes de la région de Meknès, pense au contraire que ces tissus de ceinture sont la survivance d'une industrie extrêmement importante qui a périclité par suite de l'importation des tissus de Lyon. D'après Mme Réveillaud, avant cette époque, relativement récente (cent ans environ) tous les tissus employés par les femmes pour leur habillement étaient fabriqués sur les métiers fasis (comment expliquer, cependant, que l'on ait trouvé aucun caftan de cette période ?). Les tentures murales connues sous le nom de « haïtis » auraient été également tissées jusqu'à la même époque sur ces mêmes métiers et avec une technique et des dessins semblables à ceux des ceintures. On connaît peu d'échantillons de ces tentures. Un seul de très belle qualité se trouve dans la collection de M. Gallotti.

Il y a bien des spécimens anciens d'un autre genre de tissus de soie pour tenture. Ce sont les « khamias » actuellement encore en faveur. M. Ricard, inspecteur des arts indigènes de Fès, à qui l'on doit spécialement la rénovation de l'art de la reliure arabe, a fait aussi exécuter sous sa surveillance des pièces de ces étoffes d'après de vieux modèles et a obtenu une exécution parfaite ; mais ni le dessin, ni le coloris très monochrome, n'approchent ceux des ceintures.

Le dessin de ces dernières est d'une variété très grande comme une grande richesse de couleur, ainsi que l'on peut le voir ici, et on est amené à constater pour cette industrie, comme pour celle des poteries, combien les artisans de Fès ont été influencés continuellement par des apports étrangers dus au hasard des échanges commerciaux, des pèlerinages à la Mecque, des guerres, peut-être même des naufrages. Leurs oeuvres sont inspirées tantôt, comme nous l'avons dit, par des tissus romans ou byzantins, tantôt composées de motifs persans, tantôt même elles reproduisent des broderies de Rhodes. Quelques-unes semblent même avoir été inspirées par des dessins d'Extrême-Orient.

Deux motifs apparaissent comme étant nettement marocains : celui représentant une répétition de « Kouba » – coupole – au haut d'un escalier qui peut figurer le « Minbar » des mosquées, et le motif qui se retrouve dans la bordure des deux extrémités du plus grand nombre de ces ceintures, et est composé de mains de Fathma et de sceaux de Salomon (deux triangles enlacés formant étoile à cinq branches).

Nous n'avons donné ici que les meilleures pièces des différentes collections où nous avons pu puiser. Nous avons écarté systématiquement celles dont l'inspiration européenne et moderne était évidente. Et c'est malheureusement le cas pour toutes les productions de l'art marocain pendant cinquante ans, jusqu'au moment où le service des Beaux-Arts sous l'impulsion de M. le général Lyautey et la direction de M. Tranchant de Lunel s'efforça d'inciter les artisans à revenir à la tradition islamique.