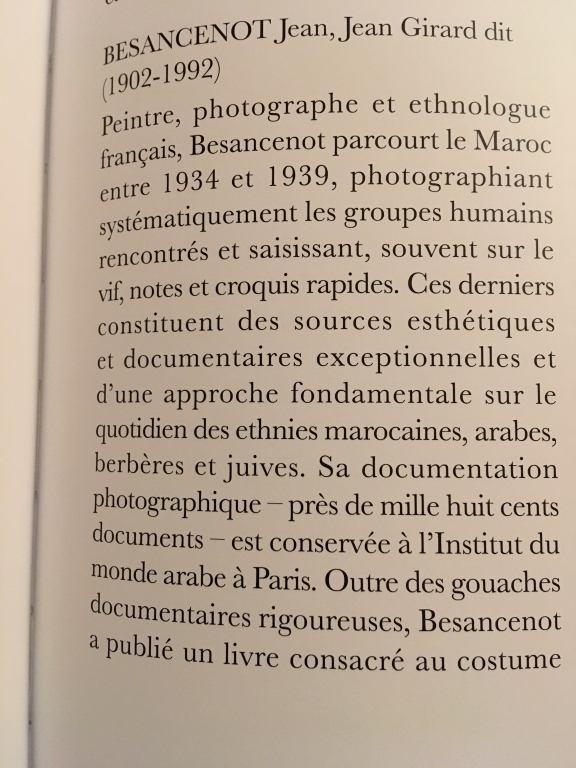

ECOLE JUIVE À TIZNIT

Besancenot, Jean

| Numéro d'objet: |

22417 |

| Catégorie: |

Photographie |

| Technique: |

Photographie |

| Origine: |

Tiznit |

| Date: |

1935 |

| Support: |

Papier |

Recherche dans "Notes":

Ecole juive dans le Mellah de dans l'extrème sud la ville de Tiznit.

Le système d'éducation a connu des formes d'éducation traditionnelles et plus modernes avec les écoles de l'Alliance Israélite Universelle, ainsi que des approches pédagogiques qui ont modifié le rapport à la tradition et sa place dans le registre des connaissances.

L'éducation traditionnelle est une prérogative des hommes, bien que les femmes puissent accéder à la lecture des prières.

Le système d'éducation traditionnel porte sur la transmission du patrimoine juif dans le cadre de la famille restreinte et élargie à l'apprentissage de base se fait par l'imitation des parents. La participation aux activités de la synagogue fait souvent office d'école.

L'école, aux moyens limités, est souvent une annexe de la synagogue.

Il y a peu de matériel scolaire (planches-tableaux, bibles, feuilles de papier et plumes en roseau).

Les maîtres sont payés par les parents ou la communauté , qui n'exercent pas sur eux de contrôle administratif ou pédagogique. L'école rassemble le plus souvent des enfants d'âge différent , qui entrent à l'école (sla) généralement entre 3 et 6 ans.L'acquisition d'aptitudes à la lecture de l'hébreu est privilégiée, ainsi que la cantillation, la mémorisation des textes sacrés et leur interprétation à partir de traductions dans les langues locales (judéo-arabe, judéo-berbère, judéo-espagnol).

L'apprentissage de l'écriture se réalise plus tardivement avec l'usage de la cursive andalouse pour les textes profanes ou de la calligraphie Rashi pour les textes sacrés et les documents littéraires.

Ainsi que la cantillation, la mémorisation des textes sacrés et leur interprétation à partir de traductions dans les langues locales (judéo-arabe, judéo-berbère, judéo-espagnol).

Pour assurer la discipline, le maître, à qui l'enfant doit respect, peut recourir à des châtiments corporels dont l'intensité dépend de la faute :

la tachmila comprend des coups de fouets sur la plante des pieds.

La falaka: les chevilles sont enserrés et 39 coups de fouets sont infligés.

la karma : une pièce de bois entrave les chevilles de l'élève pour le punir de l'école buissonnière. Les élèves finissent leur apprentissage à l'école après leur bar-mitsvah. Ceux qui désirent acquérir une formation plus poussée et obtenir le statut de talmidéi-hakhamim ou lettrés, doivent fréquenter les yeshivot fondées par des particuliers ou par la communauté.

Le professeur, un rabbin estimé, mieux payé que le maître, peut cumuler les fonctions de prédicateur, de paytan de scribe, et d'abatteur rituel.

Les relations entre le maître et ses élèves sont marquées par le respect.

Le programme d'étude comprend, d'une part, l'explication de la Loi (din) qui sous-tend la pratique des mitsvot et, d'autre part, le développement des aptitudes intellectuelles par la discussion des textes talmudiques (pilpoul) et de leurs commentateurs ou des codes juridiques comme le Choulhan Aroukh de Yossef Caro. Le choix des traités talmudiques dépend des professeurs. Les piyoutim sont aussi enseignés dans des confréries par des maîtres reconnus.

L'obtention du statut de rabbin est le résultat de l'ordination de l'élève par le maître (semikhah): ce dernier appose ses mains sur la tête de son élève et le bénit.

On forme aussi les étudiants aux lois et aux pratiques de l'abattage rituel. Les études se poursuivent de façon plus informelle à l'occasion des prédications, des visites de rabbins ou de l'étude nocturne de la Torah, du Zohar et des écrits éthiques (mousar). L'éducation traditionnelle se voit bouleversée par les écoles de l'Alliance Israélite Universelle, dont la première voit le jour en 1862 à Tétouan. Elles initient les garçons comme les filles aux matières juives et profanes, négligées par l'enseignement traditionnel et permettent l'apprentissage de nouvelles professions.

Issue de la philosophie des Lumières, qui considère l'éducation comme le principal moyen d'émancipation, l'AIU se trouve bien souvent en opposition avec les autorités juives locales.

Assumant le même discours que le colonisateur, elle contribue à distendre les liens qui existent entre les Juifs et les Musulmans. Plusieurs communautés juives s'opposent d'ailleurs à la création des écoles de l'AIU.

Historique:

Chaque ville et même les villages les plus reculés avaient leur heder pour les enfants et leurs yeshivot pour les adolescents. Le heder accueillait les enfants de 4 à 14 ans. Ils y apprenaient d'abord l'alphabet, puis la vocalisation grammaticale et enfin la lecture du Pentateuque. Lorsque l'enfant accédait à la lecture du texte sacré, ses parents organisaient une fete au heder où ils offraient des cadeaux au maître et des mofleta (crèpes) au miel aux élèves.

Apres avoir terminé l'étude du Pentateuque, l'éleve accedait à la yechiva où lui étaient enseignés les règles religieuses, Ie Talmud et les commentaires de la Bible (Rachi, Ibn Ezra ... ). C'est encore aux parents qu'il revenait de verser les frais de scolarité au directeur de la yechiva. Ce dernier remplissait également les fonctions de boucher rituel, de secretaire du tribunal…

A partir du milieu du siècle dernier, une véritable révolution se produisit dans l'éducation des Juifs. La grande organisation « Alliance Israélite Universelle » créa en 1862 sa première école à Tétouan. Dès 1912, il y avait des écoles « Alliance » dans presque toutes les villes et en 1956 elles comptaient 33.600 élèves. C'est ainsi que, sous l'inspiration du judaïsme européen et aussi américain, et avec l'aide et l'appui des gouvernements successifs du Maroc (avant et pendant le protectorat français et depuis l'indépendance) des générations entières furent formées à l'enseignement moderne, technique et scientifique ou classique, avec de très remarquables succés. En même temps, dans ces mêmes écoles, de grands progrès étaient accomplis dans l'enseignement de l'hébreu et du judaïsme.

Hanania Dahan

Bibliographie:

Il y a plus de cinquante ans, l'auteur arrivait au Maroc pour la première fois avec le désir d'y réaliser une documentation sur le costume et la parure. Sa démarche était celle d'un artiste, dessinateur et peintre, au service de l'ethnographie, approche qu'il avait déjà expérimenté en effectuant une étude sur certains costumes régionaux en Europe. Il procédait donc à un relevé graphique minutieux de soixante costumes, s'attachant à constituer une documentation visuelle aussi complète que possible, tout en soulignant la dimension esthétique qu'un vêtement confère à ceux qui le portent.