CEINTURE DE FEMME

Hzam

| Numéro d'objet: |

22297 |

| Catégorie: |

Costume |

| Technique: |

Tissu brodé fil d'or |

| Origine: |

Fès |

| Date: |

XIXe |

| Support: |

Textile |

Recherche dans "Notes":

Soie, fil d'or. Armure sergé barré. Tissée à Fès.

Les broderies du fil d'or du Maroc sont à juste titre célèbres. Elles sont toujours réalisées de nos jours par des artisans citadins, continuateurs habiles d'une pratique séculaire. Dans les objets traditionnels, la broderie au fll d'or comporte l'application de fils plus ou moins épais, mais aussi de cordonnets, tresses ou ganses pour couvrir parfois de larges surfaces dans certains vêtements d'apparat. On trouve des décors au fil d'or sur des babouches, des ceintures, de riches caftans, le tarbouche et le petit burnous de fête des jeunes garçons, ainsi que sur des tenues de mariage et des accessoires religieux juifs. Le fil d'or concourt au décor des coussins en velours, et des tissus d'ameublement. Les panneaux assemblés pour constituer les hayti, tentures murales de feutre, de satin ou de velours, comportaient chacun le dessin d'un arc entourant souvent un motif brodé au fil de soie ou d'or. Ce dernier était employé par ailleurs dans la décoration des pièces de harnachement, dans la passementerie et le tissage des brocarts. Le fil d'argent, moins onéreux, avait les mêmes usages.Une ceinture brodée traditionnelle à Fès est un bon exemple de la complexité de certaines réalisation anciennes .Les grands motifs sur étoffe s'exécutent maintenant encore en recouvrant entièrement de fil d'or ou d'argent un modèle de papier prédécoupé, ajouré ou seulement fendu aux lignes de passage de l'aiguille. Ce modèle, qui est fabriqué en série, est collé sur l'endroit du tissu, lui-même collé sur une doublure de carton, de toile épaisse ou de basane fine. Le papier du modèle est jaune d'un côté, blanc de l'autre : la face supérieure du modèle sera jaune si on doit broder au fil d'or, blanche si c'est au fil d'argent, pour masquer les interstices qui pourraient se créer entre les fils d'une broderie abîmée. L'outillage comporte une alêne qui perce l'étoffe doublée, et une aiguille avec laquelle on passe par-dessus le fil métallique un solide fil de lin, ramené ensuite à l'envers, et suffisamment tiré pour être invisible à l'endroit ; le fil d'or ou d'argent est fixé sans avoir été enfilé, il ne quitte jamais l'endroit du tissu. Cela économise la quantité de fils précieux ; de plus leur revêtement ne risque pas d'être arraché au passage à travers un tissu.Certaines pièces de Tétouan du XIX° siècle montrent un autre type de travail, exécuté sans modèle de papier et bourré par endroits d'épaisseurs de fil de soie. Enfin il existait autrefois des ouvrages plus rares et fragiles, pour lesquels on employait une étroite lame d'argent doré. Cette broderie est dite lamée ; comme la précédente elle semble au Maroc avoir été une spécialité juive. Jusqu'aux années 1930, la fabrication du fil d'or était « l'une des industries les plus anciennes, les pus renommées et les plus importantes du mellah (ou quartier juif de Fès» (Vicaire et Le Tourneau) ; vers cette époque, elle occupait directement 700 personnes, soit près au dixième de la popuation de ce mellah. La dénomination du «fil d'or» se réfère à son apparence, mais ne reflète pas exactement sa constitution. C'est en se penchant sur un ancienne broderie un peu élimée qu'on découvre la compexité de sa réalisation ; il ne s'agit pas d'étirer une baguette d'or jusqu'à obtenir un fil assez fin pour passer dans le chas d'une aiguille ; cette technique n'est pas inconnue, mais son utilisa1ion est d'un prix prohibitif. Le fil d'or utilisé ordinairement est obtenu en enroulant sur un fil de soie tordu une étroite et mince lame d'argent doré. L'industrie du fil d'or, telle qu'elle se pratiquait traditionneement au début du siècle dernier, nécessitait l'intervention de plusieurs catégories d'ouvriers spécialisés. Le métal acheté par les patrons provenait de vieux bijoux destinés à la fonte, d'anciennes monnaies, parfois de lingots importés. Il était d'abord réduit à l'état de feuilles extrêmement minces par des batteurs d'or. Par ailleurs, des baguettes d'argent étaient tréfilées jusqu'à l'obtention d'un fil assez gros, qui était doré à la feuille ; pour cela on enroulait le fil d'argent dans une feuille d'or, puis on le lissait en le polissant avec une pierre dure. Le fil était alors tréfilé à nouveau jusqu'à un diamètre d'un dixième de millimètre,puis laminé, pour obtenir enfin une étroite lame dorée, qui ne comportait finalement qu'environ ,5 à 2 pour cent d'or, suivant les qualités. Pendant ce temps des femmes filaient de la soie teinte en orange, qui était destinée à être l'âme du fil d'or ; sa couleur rendait moins visible l'usure éventuelle du revêtement métallique. La dernière opération revenait aux ouvriers qui enroulaient la lame d'argent doré autour de la soie filée, et qui étaient les vrais fabricants du fil d'or. Ils devaient mettre tout leur soin à assurer un enroulement parfaitement régulier, qui donnait l'illusion d'un fil métallique continu. Une partie en était écoulée d'autres villes comme Debdou, Meknès, Rabat et Salé, Tétouan, Marrakech.. La broderie au fil d'or est encore très vivante, mais l'origine de la tradition reste obscure. Le nom donné au fil d'or, le sqalli, semble n'avoir pas éveillé la curiosité pourtant ce mot, qui signifIe en arabe le sicilien ,est pour le moins surprenant au premier abord. Quels rapports les artisans de la communauté juive fassie ont-ils entretenus avec la Sicile ?

Il est vrai qu'il faut remonter loin dans l'histoire des liens des juifs de Méditerranée, non pas avec les métiers utilisant les métaux précieux, liens avérés depuis l'Antiquité au Proche-Orient, mais avec le travail de la soie. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, on trouvait des « soyeux» dans la population juive de plusieurs pays de l'Est méditerranéen, notamment en Grèce continentale et à Corfou. Roger Il, roi normand de Sicile au XII° siècle, est un souverain belliqueux, mais bon administrateur et tolérant ; sous son règne la Sicile atteindra un haut degré de prospérité, jusqu'à rivaliser avec Venise. Au retour d'une expédtion contre les Byzantins, il ramène des spécialistes juifs du travail de la soie capturés à Thèbes, célèbre au Moyen-Âge pour ses manufactures de soieries, et dans d'autres cités de Grèce, pour les instaler dans son usine royale de Palerme. On ne sait pas si les juifs y traitaient à la fois l'or et la soie, mas on peut le supposer ; il semble que le nom de shekel, d'origine fort ancienne, donné à la monnaie israélienne actuelle, ait la même racine que le mot sqalli (sicilien). L'histoire de la Sicile est mouvementée. Au XV° siècle elle appartient au royaume d'Aragon. Ferdinand II d'Aragon promulguera en 1492 l'Édit d'Expulsion qui fera fuir au Maroc un grand nombre de juifs. Le «sqali » peut tirer son origine d'un rapport direct des israélites déjà implantés au Maroc depuis des siècles avec leurs coreligionnaires de Sicile, ou d'un passage de cette

technique par l'Espagne à une époque plus ou moins reculée. Du fil d'or aurait continué à être produit dans ce pays par des juif sans perdre son nom de« sicilien », et l'aurait conservé encore en traversant avec eux au XV° siècle le détroit de Gibraltar.

Marie-Rose Rabaté

André Goldenberg

Arts et Cultures du Maroc

Historique:

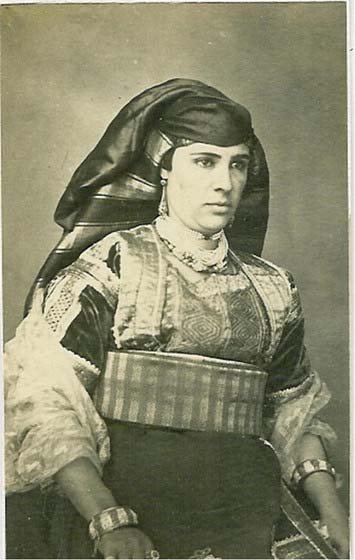

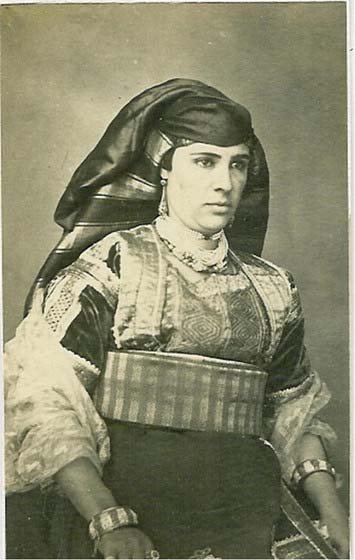

La représentation des costumes juifs offre certaines difficultés. En effet, la société juive des grandes villes du Maroc est actuellement en pleine évolution. De nombreux Juifs "modernes" ayant abandonné toutes traditions sont vêtus complètement à l'européenne. D'autres, surtout parmi les générations anciennes vivant dans le mellah, sont restés fidèles aux vieilles traditions et aux costumes qui étaient en usage avant l'occupation française.

Entre 1934 et 1936, l'ethnographe pouvait encore retrouver au Maroc les traces vivantes d'un folklore abondant et saisir les particularismes propres à chacune des ethnies marocaines: berbère, arabe, juive. C'est ainsi que les documents ethnographiques suivants constituent un témoignage objectif, illustration d'un moment de l'histoire du judaïsme marocain.

Sans entrer dans le détail de l'histoire des populations juives a l'ouest du Maghreb, on constate l'existence de deux groupes bien distincts: d'une part, les Juifs de souche ancienne issus des émigrants qui avaient essaimé autrefois jusqu'à la rive atlantique, d'autre part, les Juifs descendant de ceux qui avaient été chassés d'Espagne par la reconquista à la fin du XVe s. et avaient trouvé asile au Maroc auprès des Musulmans, à l'époque plus tolérants que les Chrétiens.

Les Juifs de souche ancienne et les Berbères autochtones étaient les héritiers des antiques civilisations méditerranéennes et ceux que l'on trouvait dans le Haut-Atlas et son versant saharien, régions difficilement accessibles, semblaient avoir été tout naturellement protégés des influences extérieures, même à l'époque de l'invasion arabe. Ici, les Juifs étaient étroitement mêlés à la vie des tribus berbères et la femme juive s'habillait comme sa voisine non juive.

Elle ne portait pas de vêtements cousus, elle se drapait dans une longue pièce d'étoffe, I'izar - cotonnade ou laine fine retenue sur le devant des épaules par deux fibules, plus ou moins serrée à la taille par une ceinture. Une robe-chemise pouvait faire usage de vêtement de dessous. Le serwal, ample pantalon, était rarement porté. On voit souvent dans l'izar une survivance du peplos antique. Cela parait vraisemblable, mais il convient de noter que l'on rencontre en certains points du Haut-Atlas et des vallées pré-sahariennes, comme dans l'Anti-Atlas, des drapés de cotonnade ou de laine analogues ou différents. Ces contrées n'ayant jamais connu la domination romaine, il semble donc que leurs populations ne lui devaient pas leurs traditions vestimentaires et que celles-ci provenaient d'un héritage commun à l'Orient méditerranéen.

Alors que l'izar dont nous trouverons la description détaillée est drapé de la même manière sur la femme juive et sur la femme berbère, la coiffure est toujours spécifiquement juive et donne son caractère à la silhouette.

La religion interdit à la femme Juive de laisser voir ses cheveux des le jour de son mariage, mais l'usage de la perruque est toléré à condition de ne pas contenir de cheveux humains. De là toutes ces trouvailles ingénieuses que l'on rencontre dans les villes comme dans les campagnes, où l'on a recours à la laine, à la soie, au poil de chèvre, aux queues de bovidés, aux plumes d'autruche, le tout surmonté de foulards, de diadèmes, d'ornements d'argent, pour créer des coiffures parfois gracieuses, parfois étonnamment burlesques.

C'est dans les mellahs des villes que se rencontrent les traditions propres aux Juifs chassés d'Espagne aux XVe et XVle s. Ces Juifs appelés forasteros pour les différencier de ceux qui étaient de souche marocaine ancienne apportaient avec eux leur culture, leurs coutumes et leurs costumes.

C'est ainsi que fut porté sans altération jusqu'au XXe. la tenue d'apparat de la femme mariée, keswa l-kbira, magnifique ensemble de velours, de soie et d' or, évoquant les fastes de l'opulente Espagne de la Renaissance. Certaines pièces devaient conserver les noms d'origine espagnole, telle la vaste jupe enveloppante ou zeltita (qui fait toujours partie du costume de fête dans certains endroits de la Castille) et le corselet gombaz. Les manches de mousseline repliées sur les épaules, la perruque de cheveux de soie noire recouverte de la tiare de perles fines, la longue écharpe de soie lamée d'or, conféraient à l'ensemble une grande richesse.

Pour sortir, la femme juive citadine s'enveloppait dans son châle de soie, qui était dans les grandes familles une pièce de très grand prix, panwelo de manila, toujours blanc, brodé ton sur ton. Il était de même de bon goût, encore au début de ce siècle, pour une femme de qualité, de s'en voiler le visage au dehors, selon la coutume des femmes arabes. Les femmes juives des villes du Sud ne laissaient visible qu'un seul oeil, comme les femmes arabes.

Le vêtement quotidien des vieilles femmes conservatrices était la camisole, bata, la longue jupe froncée, souvent à volant, saya et le châle de laine épais, panwelo. Les jeunes filles s'habillaient le plus souvent de robes de confection européenne, choisies dans les couleurs vives, et se coiffaient d'un foulard de soie, sebniyya romiyya, adoptée aujourd'hui par toutes les Musulmanes citadines.

Le costume masculin n'offrait guère de variantes mais marquait une différence entre les Juifs de souche ancienne et les forasteros. Les premiers étaient à l'origine vêtus, tout comme les Berbères, du hayk de laine ou de la grande chemise, derra, ils portaient même le beau burnous akhnif, à demi-lune orangée, dans tout le pays Ouaouzguit et jusqu'au fond de la vallée du Dra. Vint en suite la zellaba ou le burnous selham. Lors des persécutions des années sombres, ils furent contraints de porter la zellaba noire. Le foulard et même les sandales devaient également être noirs.

Une mode généralisée chez les ruraux, surtout chez les vieillards, leur avait fait adopter un foulard décoré de pois blancs. Anciennement, c'était plutôt un mouchoir qui couvrait la chachiyya, le bonnet, et se nouait sous le cou.

Les Juifs avaient obtenu à Marrakech et à Meknès la permission de porter ce mouchoir pour protéger les oreilles, mais en réalité, c'était pour se soustraire aux taquineries des enfants qui se faisaient un jeu de leur enlever leur bonnet. Comme partout dans la Diaspora, les Juifs ont fait, avec le temps, de ces signes de servitude des marques traditionnelles auxquelles ils tenaient et dont même ils tiraient orgueil.

Les forasteros citadins, bien que soumis plus encore aux servitudes, se vêtaient avec une réelle distinction. Dans la vie courante, ils portaient des vêtements qui s'apparentaient au costume des Arabes citadins. Les bourgeois aisés portaient la longue blouse, zokha, mais de couleur toujours foncée, avec le gilet et le survêtement porté sur la ceinture de soie, bordés de larges soutaches ton sur ton, d'un raffinement très caractérisé.

Autrefois obligés d'être en noir, les hommes jeunes, avec l'émancipation, ne se gênaient plus pour porter les couleurs de leur choix, le plus souvent dans des tons subtils de marron ou de prune.

La zellaba, large robe-manteau à capuchon, sorte de vêtement national de dessus au Maroc, est portée aussi par les Juifs citadins. Autrefois elle était obligatoirement noire, largement ouverte sur la poitrine, laissant voir le gilet orné de soutaches. Elle fut introduite relativement récemment chez les Juifs des agglomérations rurales où elle est portée surtout par les artisans.

Mais l'évolution était telle que l'on préférait déjà un complet européen bien coupé aux vêtements traditionnels. Ceux-ci rejoignaient dans les coffres de famille les pièces rares d'un folklore ancestral souvent très riche mais désormais considéré comme désuet par ceux-là même qui en étaient demeurés si longtemps les gardiens attentifs.

Jean Besancenot

Bibliographie:

Quai Branly N° inventaire : 71.1934.86.5